导语:本期“浙里”仪器共享好故事,享博士将和大家一同走进浙江师范大学化学与材料科学学院,了解童国秀教授课题组利用振动样品磁强计、矢量网络分析仪、热常数分析仪、透射电子显微镜以及场发射扫描电子显微镜,协助金华市牛墨石墨烯应用科技有限公司解决导热-吸波材料过重、过厚、吸收宽带窄、热导率低的问题,打破国外技术垄断,填补国内5G毫米波导热-吸波材料领域技术空白的故事。

导热-吸波性能兼容难题显新材料亟待研发

随着5G/6G 通讯技术推动电子器件向小型化、功能集成化、轻薄、高功率、高工作频段方向发展,微型电子器件的性能和可靠性受到了越来越多的关注。为了在有限的空间内实现更多的计算和通信功能,电子元件的堆叠成为一种常见的技术。然而,这种堆叠方式也随之带来了问题:热量积累和电磁干扰。在高功率密度的情况下,设备内部的热量难以有效散发,导致设备过热,从而影响其性能和寿命。同时,电磁干扰问题也日益严重,信号串扰和电磁辐射对设备的正常运行构成威胁。因此,开发“薄、轻、宽、强、散热快”的“5G毫米波导热-波吸一体化材料”迫在眉睫。

金华市牛墨石墨烯应用科技有限公司(以下简称“牛墨公司”)专注于石墨烯产业化应用以及其导热产品研发。为拓展石墨烯在电磁防护领域的应用,解决研发过程中遇到的导热-吸波性能兼容差、难以协同增强等卡脖子技术难题,牛墨公司依托浙江省大型科研仪器开放共享平台,与浙江师范大学化学与材料科学学院(以下简称“浙师大化材学院”)取得了联系并建立了紧密的合作关系。

【化学与材料科学学院分析测试中心科研人员合影】

针对牛墨公司的迫切需求,浙师大化材学院童国秀教授团队迅速组成专项研究小组,深入牛墨公司进行实地调研和技术对接。童国秀教授团队长期专注于热管理、电磁防护等领域的研究,在材料制备工艺、性能优化等方面积累了深厚的技术储备和创新能力,在相关研究领域发表了一系列高质量的学术成果,为解决实际科研难题提供了坚实的技术支撑。一直以来,浙师大化材学院通过提供成分检测、工艺优化、质量控制等专业技术服务,协助企业攻克技术难题,促进多项科技成果转化落地。这些举措有力推动区域科技创新和产业升级,为地方经济社会发展持续注入强劲动力。

【童国秀带领课题组和无机教工党支部与牛墨公司联学共建活动照片】

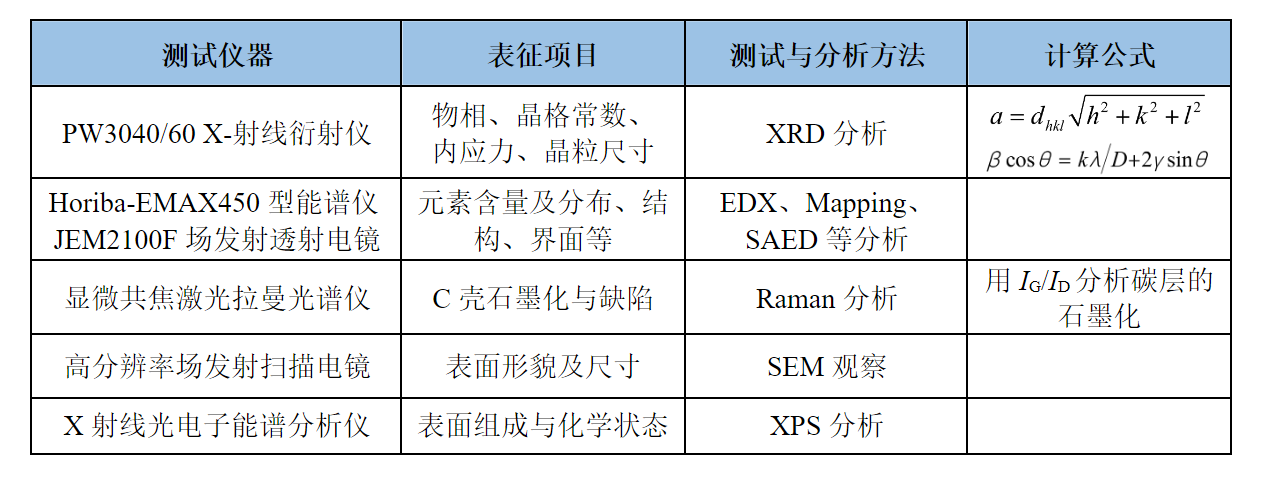

共享仪器“透视”料密码突破“卡脖子”难题

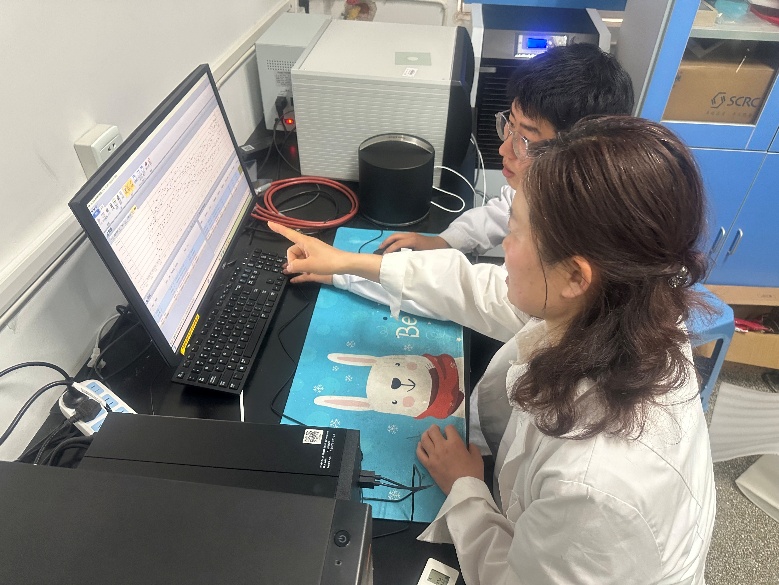

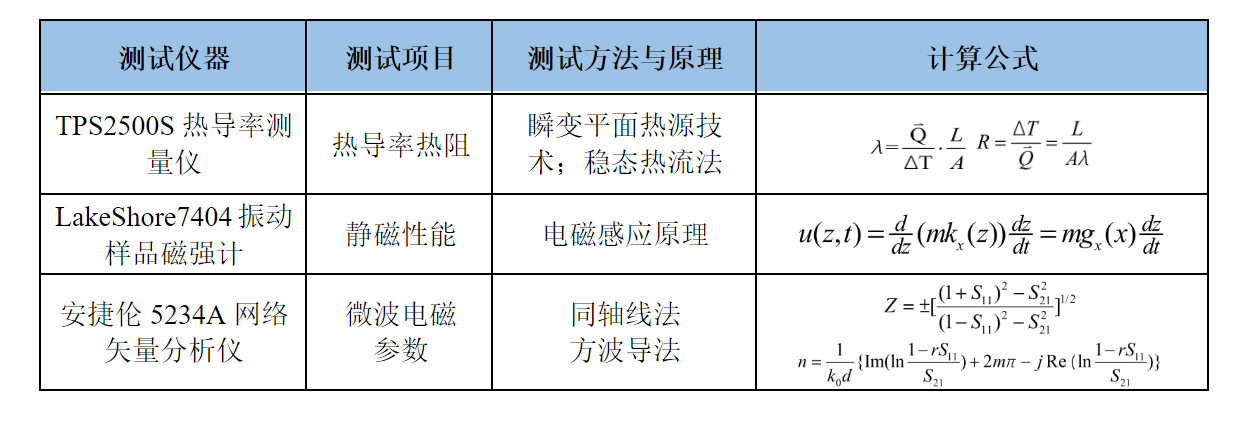

国外产品垄断售价高、国内市场售卖的吸波材料频带窄、质量重、厚度大,无法满足5G毫米波频段吸波需要,也不利于5G设备小型集成化发展。为了研发厚度更薄、吸收更强、质量更轻、频带更宽的新型高效吸波材料,童国秀教授课题组使用入网至浙江省大型科研仪器开放共享平台的矢量网络分析仪,在浙师大化材学院分析测试中心科研人员的助力下,对铜@葡萄糖酸铵核壳纳米线的微波吸收性能进行测试,在8 wt.%填充比下,1.8 mm厚的样品,最大吸收-44.8 dB,有效吸收带宽6.24 GHz,从而评估材料“薄、轻、宽、强”微波吸收性能。借助振动样品磁强计,准确测量材料的磁性能,饱和磁化强度为150.5 emu·g-1,矫顽力为55.3 Oe,从而评估材料的静磁特性。

“热常数分析仪的测量精度高,误差仅在±3%、测试速度快、对样品的需求量少、极大缩短了研究周期。能满足5G/6G通讯技术对开发高效热管理材料的高要求。”课题组负责人童国秀教授解释道,通过热常数分析仪,团队开发新型高效铜@葡萄糖酸铵核壳纳米线/TPU导热吸波膜,其热导率高达23.07 W/(m×K),为材料的散热性能评估提供了科学依据。团队利用场发射扫描电子显微镜以及透射电子显微镜观察到铜@葡萄糖酸铵的一维、核壳异质结构和晶格缺陷。

【高分辨率场发射扫描电镜】

【X射线光电子能谱分析仪】

【使用热导率测量仪开发导热材料】

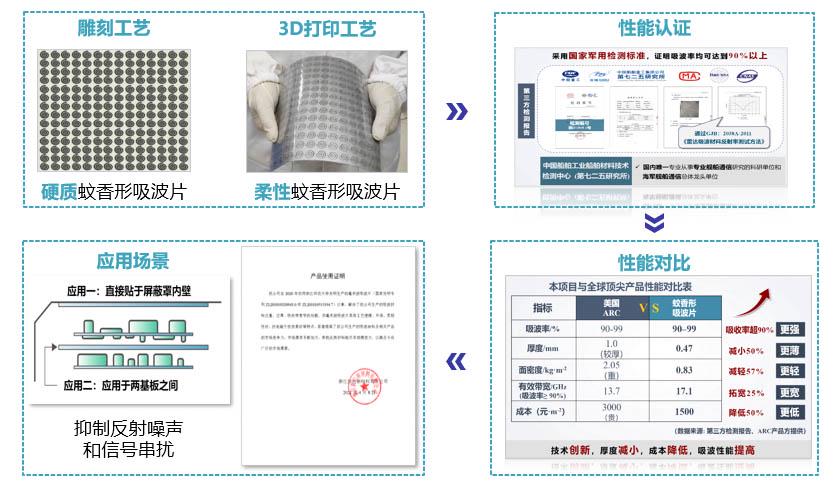

在不懈努力下,童教授团队首次将复合微波吸收剂与手性镂空的蚊香形超材料相结合,成功制备出一种超薄、超轻、超宽带、偏振光不敏感、广角的单层毫米波吸波器。该吸波片由周期其阵列排布的手性蚊香单元组成,在镂空的缝隙中填充了含10 wt.%的EG/Fe/Fe3O4复合材料。经材料测试表征,该吸波片的厚度仅为0.5 mm,远低于传统吸波材料的厚度,能满足电子器件小型化、轻薄化的需求;吸波片的面密度仅为0.83 kg/m²,具有极轻的重量,有助于减轻设备整体重量;吸波片的有效吸收带宽达到14.89 GHz,覆盖了毫米波频段的广泛范围;吸波片的最大吸收强度达到42.9 dB,表现出极强的电磁波吸收能力。通过仿真分析了CMMAs的表面电流分布,揭示了其宽度吸收机制主要基于λ/4共振、多重共振、LC共振和偶极响应的协同作用。这些机制的共同作用使得吸波片在宽频带内实现了高效电磁波吸收。

【团队利用仪器进行材料性能测试和表征】

【毫米波超结构复合吸波片产品、性能检测、性能对比与应用场景】

仪器共享“转”出新质生产力创新生态“加速跑”

科研仪器“转”起来,企业创新“跑”起来,浙江省大型科研仪器开放共享平台“共享、服务、科研、标准”的理念深入人心,通过整合全省高校院所的大型科研仪器资源,以解决科研人员、科技企业创新过程中的大型科研仪器需求和管理部门管理难为导向,强化跨部门协同、省市县联动,建设多跨协同场景,全面实现科研仪器管理“一网办”和科研仪器共享服务“一指办”,打造“真管、真用、真评”的大型科研仪器开放共享整体智治体系。

浙江师范大学实验室建设与设备管理处处长章明卓表示:“以共享平台为纽带、以实际需求为导向的产学研合作模式,不仅解决了企业的技术瓶颈,也为高校的教学科研提供了实践平台,更为区域创新体系建设提供了可复制的成功经验,充分彰显了科技资源共享在推动创新发展中的重要作用。”

【指导学生团队竞赛成果】

目前,童教授团队积极与地方企业开展合作,通过个性化定制吸波方案帮助台州庆隆机电、杭州三元科技、龙游汉造等十家企业解决吸波技术难题,助力其发展。浙江师范大学化学与材料科学学院院长李正全教授表示:“化材学院高度重视大型科研仪器开放共享工作,这是提高科技资源使用效率、促进科技创新和成果转化的重要举措。”未来,浙师大化材学院化学分析测试中心将探索“企业出题、学院解题、政府助题”新合作模式,深化产学研合作。同时,建设智能化仪器共享平台,提高服务效率,为推动新质生产力发展和地方经济转型升级贡献更大力量。

文章链接:https://mp.weixin.qq.com/s/FoaxqSEPFA_FTa5cXvB1pA?poc_token=HP82RmijzlqksvLETFez4FwR_YuVE2bPIIWJPAXq

策划:陈盼 陈宁 章玮

文字:吴舒可 苏畅

图片:孙祯恺 赵语馨

宣传支持:浙江树人学院马妍妍团队